서울은 다양한 문화시설이 밀집해 있는 명실상부한 우리나라 문화의 중심지로 작용하고 있다. 그러나 대형 공연장 인프라만큼은 예외다. ▲콜드플레이 ▲오아시스 ▲트래비스 스캇 ▲칸예 웨스트 등 글로벌 아티스트가 잇따라 내한하는 상황에서 공연 무대는 고양종합운동장이나 인천문학경기장 등 인근 도시에서 열리고 있다. 이들이 요구하는 규모의 공연장을 서울에서는 찾기 어렵기 때문이다. 이 같은 공연장 공백은 오는 2031년까지 이어질 전망이다.

서울 대형 공연장, ‘사실상 1곳뿐’

국내 공연 시장은 코로나-19 이후 빠르게 성장하고 있다. 공연예술통합전산망에 따르면, 지난해 국내 공연시장 총 관람권 판매액은 1조 4,537억원으로, 전년 대비 14.5% 증가했다. 특히 대중음악 부문은 31.3% 증가하며 가장 높은 성장세를 보였다. 그러나 급증하는 대중음악 수요와 달리 이전부터 열악했던 공연장 인프라는 코로나-19 이후 더욱 악화되며 수요를 따라가지 못하고 있다.

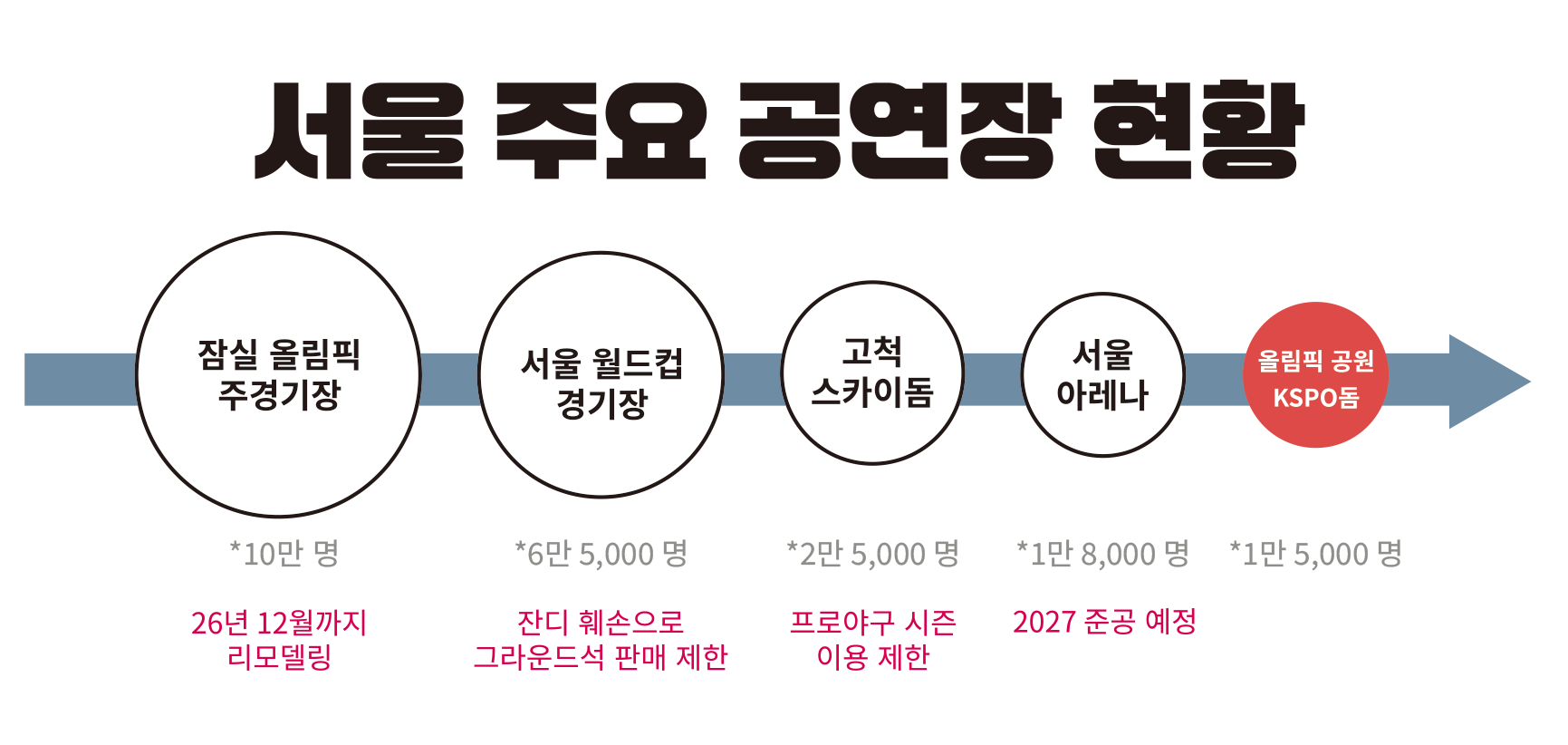

서울에는 1만 석 이상 수용 가능한 공연장이 5곳 있지만, 실질적으로 대관이 가능한 곳은 올림픽공원 KSPO돔(1만 5,000석) 한 곳뿐이다. 서울 최대 규모 공연장인 잠실 올림픽주경기장(10만 석)은 2023년부터 리모델링 공사로 2025년 말 준공 예정이다. 그러나 완공 이후에도 2031년까지는 잠실야구장의 대체 시설로 사용될 예정이다. 대안으로 거론되는 상암월드컵경기장(6만 5,000석)은 잔디 훼손 우려로 그라운드석 운영이 제한되며, 고척스카이돔(2만 5,000석)은 프로야구 시즌인 4월부터 10월까지 대관이 쉽지 않다. 서울시가 2027년 개관을 예고한 창동 서울아레나도 최대 수용 인원이 2만 석 수준에 그친다.

이로 인해 업계에서는 이른바 ‘대관 전쟁’이 벌어지고 있다. 업계 종사자 A씨는 “공연장 대관 입찰에서 이기기 위해 필요한 날짜보다 긴 기간을 신청하거나, 예상 관객 수를 부풀리는 사례가 발생하고 있다”고 밝혔다.

우리대학 대중음악의이해 과목의 양재영 교수(이하 양 교수)는 “서울은 중소규모 공연장이 원래부터 부족했기 때문에 아티스트의 규모나 티켓 파워와 관계없이 모두가 대형 공연장만을 노리게 되는 구조가 고착화됐다”며 “결국 공연 문화의 다양성이 저해되고 있다”고 지적했다.

“서울은 뺍니다”, 코리아 패싱 현실화

양 교수는 “해외 공연기획자들의 시선에서 한국은 곧 ‘서울’로 여겨지고 있으며, 서울 외 지역은 시장성과 수익성이 낮다고 판단하고 있다”고 말했다. 하지만 서울 공연 인프라의 한계는 결국 해외 아티스트들이 한국을 공연 일정에서 제외하는 ‘코리아 패싱’으로 이어지고 있다. 이들은 수익성 확보를 위해 통상 3만 석 이상 규모의 공연장을 요구하지만, 서울에는 이를 충족한 공연장이 없어 공연 자체가 성사되지 못하는 경우가 많다.

대표적인 예가 테일러 스위프트다. 그는 일본과 싱가포르에서 수차례 공연했지만 서울 공연은 성사되지 못했다. 수용 가능한 공연장이 없었기 때문이다. 현대카드 정태영 부회장은 테일러의 도쿄 공연을 관람한 뒤 자신의 인스타그램에 “각국 정부들까지 관심을 보인 섭외 각축전에 우리는 대형 공연장이 없어 말도 꺼내지 못했다”고 아쉬워했다. 테일러의 투어는 열리는 도시마다 막대한 소비를 유발해 지역 경제를 활성화시키며, 미국에서는 이를 ‘테일러노믹스(Taylornomics)’라고 부를 정도다.

세계 2위 음악시장인 일본은 대형 공연장 인프라에서도 한국과 뚜렷한 차이를 보인다. 일본에는 3만 석 이상 공연장이 5곳, 1만 석 이상 공연장이 40여 곳에 달한다. 도쿄 권역에만 1만 석 이상 아레나급 공연장이 14개, 5만 석 이상 스타디움급은 4곳이다. 인구 2,000만 명의 수도권을 둔 선진국 중에서 대형 아레나가 없는 국가는 한국이 유일하다.

공연장 분산·다양화 필요

서울 공연장 부족의 임시 해법으로 고양종합운동장이 주목받고 있다. 5만 석 수용 가능성과 비교적 자유로운 대관 조건을 갖췄기 때문이다. 그러나 공연 전용 시설이 아니어서 음향 품질, 소음 민원, 숙박 및 교통 인프라 등 여러 한계가 존재한다.

한국대중음악공연산업협회는 서울시에 대형 공연장 확충을 촉구하며 ‘100만 서명운동’을 전개하고 있다. 협회는 “지금의 인프라로는 서울이 글로벌 음악도시로서의 위상을 유지하기 어렵다”며 “임시방편이 아닌, 중장기적 대책 마련이 시급하다”고 강조했다.

시 차원의 장기적 인프라 개선 전략이 요구되는 가운데, 전문가들은 보다 근본적인 구조 개선의 필요성을 제언한다. 양 교수는 문제 해결을 위해 세 가지 해법을 제시했다. 첫째, 서울 내 중소규모 공연장을 확충해 아티스트의 티켓 파워에 맞는 무대 선택지를 제공해야 하는 것이다. 둘째, 지방의 국공립대학 강당이나 문화시설 등 기존 공공 공간을 대중음악 공연에 적극 개방해 대관을 활성화하는 것이다. 셋째, 공연장 확충과 운영에 있어 정부와 지자체의 제도적, 행정적 지원을 병행하는 것이다. 이를 통해 대형 공연장에 대한 쏠림 현상을 완화하고 공연 생태계 전반의 지속 가능성을 확보할 수 있다고 조언했다.

황아영 기자 ayoung6120@seoultech.ac.kr