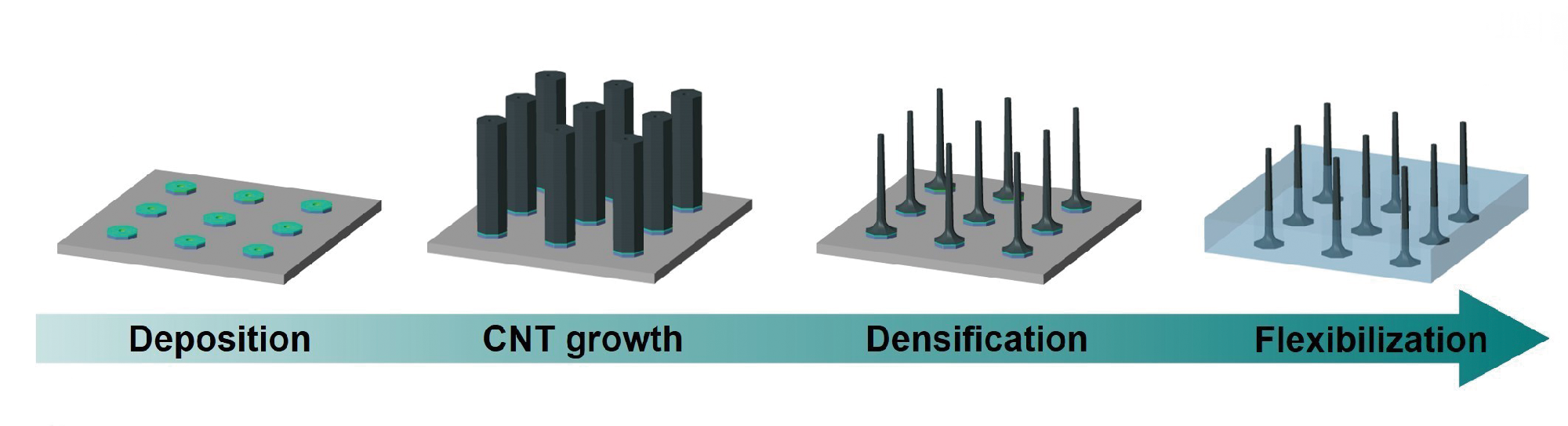

▲유연 3D 탄소나노튜브 미세전극 어레이 제작 과정

▲유연 3D 탄소나노튜브 미세전극 어레이 제작 과정

신경세포 신호 기록 가능한 유연 3D 미세 전극 어레이… 장기적 생체 안정성까지 입증

우리대학 기계·자동차공학과 옥종걸 교수 연구팀이 한국과학기술연구원(이하 KIST) 임매순 박사 연구팀, 연세대학교 기계공학부 김종백 교수 연구팀과 공동으로 뇌신경 신호를 정밀하게 측정할 수 있는 차세대 유연 미세 전극 어레이를 개발했다고 밝혔다.

이번 연구에는 우리대학 김광준 박사과정 학생과 KIST 노현희 박사가 공동 제1저자로, 우리대학 옥종걸 교수와 KIST 임매순 박사가 공동 교신저자로 참여했다.

최근 뇌 기능 분석, 신경질환 진단, 뇌-기계 인터페이스(BMI) 기술이 발전함에 따라 뇌 신호를 정밀하게 기록할 수 있는 유연 전극의 수요가 증가하고 있다. 기존 실리콘이나 텅스텐과 같은 금속 전극은 강성이 높아 삽입 시 조직 손상 및 만성 염증 반응을 유발할 수 있다. 반면, 고분자 기반 전극은 유연성은 뛰어나지만 낮은 전기전도도로 인해 신호 품질이 떨어지는 문제가 있다. 이에 따라 전기 전도성과 기계적 유연성을 동시에 만족하는 전극 소재 및 구조의 개발이 필수적인 상황이었다.

이에 연구팀은 수직 정렬된 탄소나노튜브(CNT) 구조체에 고분자 재료를 균일하게 침투시키는 새로운 정밀 공정을 고안했다. 이 기술을 통해 신경 신호 기록이 가능한 다채널 3차원 유연 전극 어레이를 구현했으며, 전기적 및 기계적 성능 모두에서 기존 기술 대비 뛰어난 성과를 입증했다.

이 전극을 생쥐의 시각피질에 삽입해 뇌 반응을 측정한 결과, 시각 자극에 따른 뇌신경 활동을 채널별로 안정적으로 기록할 수 있었고, 조직 내 염증 반응도 기존 텅스텐 전극 대비 최대 3배 낮은 것으로 확인됐다. 이는 장기적 신경 인터페이스로서의 가능성을 입증하는 중요한 결과다.

교신저자인 우리대학의 옥종걸 교수는 “이번 연구는 탄소 나노튜브의 고유 특성과 정밀 가공 기술을 융합하여 생체 신호 측정 소자의 한계를 뛰어넘은 사례”라고 설명했으며, KIST 임매순 박사는 “해당 기술은 향후 신경 재활, 초소형 BMI 플랫폼 등 다양한 뇌신경 기술로의 확장이 기대된다”고 밝혔다.

본 연구는 ▲과학기술정보통신부의 중견연구도약형사업 ▲선도연구센터사업 ▲중견연구유형1사업 ▲미래유망융합기술 파이오니아사업 ▲기초연구실심화형사업 ▲교육부 보호연구지원사업 및 KIST의 주요사업의 지원을 받아 수행됐다.

윤지선 기자

yjs1320@seoultech.ac.kr

기사 댓글 0개

기사 댓글 0개 욕설, 인신공격성 글은 삭제합니다.

욕설, 인신공격성 글은 삭제합니다.