대한민국 정부 예산, 나라의 1년 대계

예산은 국가나 단체에서 한 회계 연도의 수입과 지출을 미리 셈해 정한 계획을 말한다. 국가 예산은 1월 1일부터 12월 31일까지의 국가 수입과 지출을 계획한 것인데, 재정 활동을 하기 위해서는 정확한 예산 수립이 필수다. 정부는 재정을 통해 소득 재분배 기능을 수행하고 금융정책과 재정정책을 이용해 경제의 안정화를 도모한다.

예산, 어떻게 정해질까

예산 수립 절차는 크게 ▲예산안 편성 ▲예산 진행 ▲결산으로 나눠진다. 예산안 편성 시 기획재정부가 각 중앙관서에 국가재정운영지침 수립계획을 전년도 12월 31일까지 통보하고 각 중앙관서는 매년 1월 31일까지 기획재정부로 중기사업계획서를 제출한다. 그 후 기획재정부는 매년 3월 31일까지 각 중앙관서에게 예산안 편성 지침을 통보하고 각 중앙관서는 매년 5월 31일까지 예산요구서를 제출한다.

이를 토대로 기획재정부는 예산안을 편성하고 회계연도 개시 120일 전까지 국회로 예산안을 제출한다. 국회에서는 예산안 심의를 하고 회계연도 개시 30일 전까지 예산안 확정을 한다. 이때 국가재정법 부칙에 따라 각 제출기한은 변동될 수 있다.

예산안이 확정되면 예산 진행을 한다. 기획재정부장관은 확정된 예산을 계획대로 집행할 수 있도록 소관 중앙부서의장에게 예산을 배정한다. 그리고 소관 중앙부서의 장은 소속기관에 예산을 재배정하고 각 기관은 배정된 예산 내에서 지출한다. 예산 진행이 끝난 후에는 결산을 진행한다. 각 중앙관서의 장은 국가회계법에 따라 매 회계연도에 작성한 중앙관서의 결산보고서를 다음 연도 2월 말까지 기획재정부장관에게 제출한다.

또한 기획재정부장관은 세입·세출 결산을 집계하고 국문회의 심의와 대통령 승인을 거쳐 4월 10일까지 국가결산보고서를 감사원에 제출한다. 감사원은 보고서를 검사하고 그 결과를 5월 20일까지 기획재정부장관에게 송부한다. 마지막으로 정부는 감사원의 검사를 거친 국가결산보고서를 5월 말까지 국회에 제출한다.

최근 10년간

정부 예산 변화

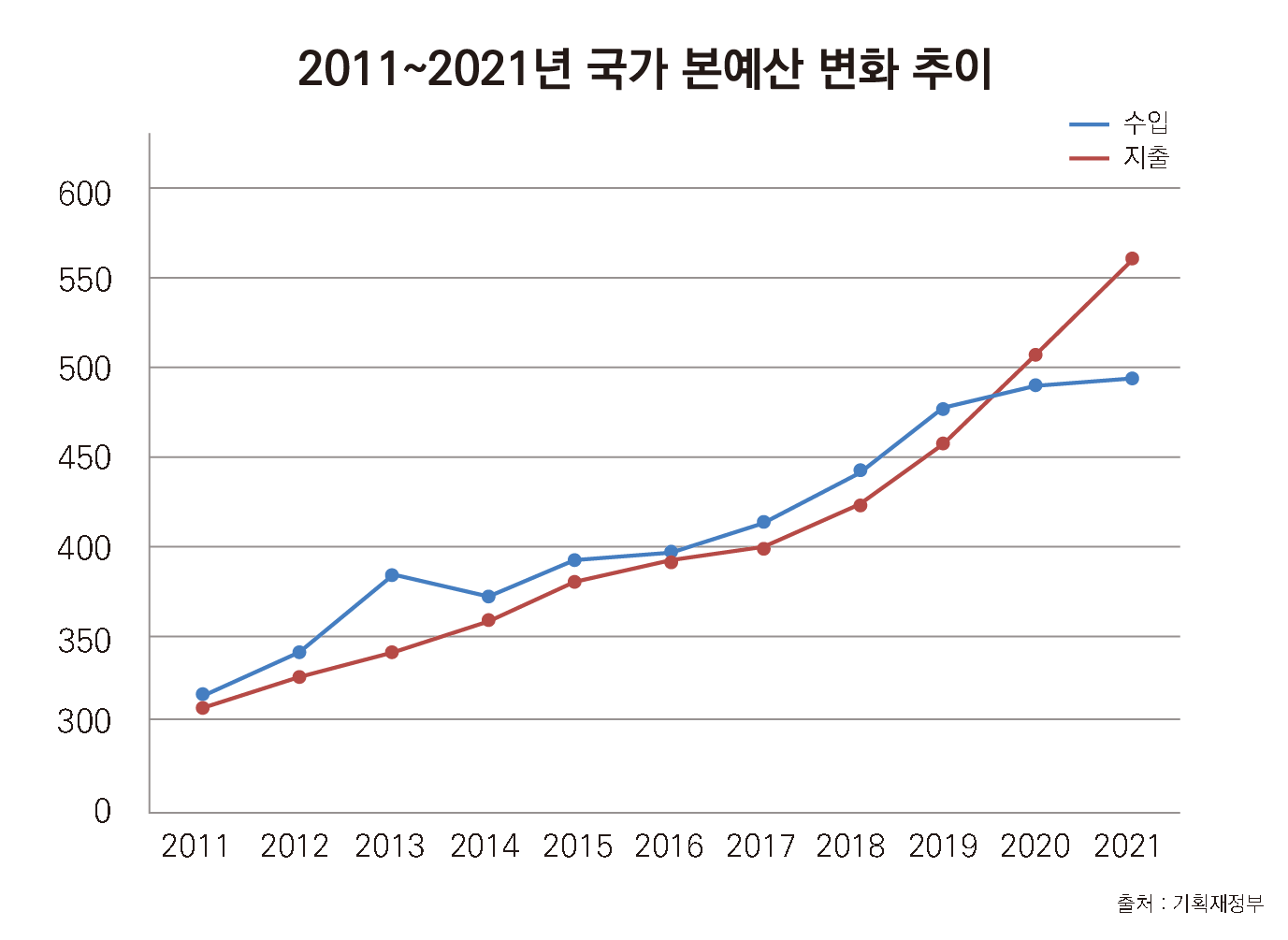

그렇다면 우리나라 예산은 어떻게 변화했을까. 2011년부터 2021년까지의 정부 예산안은 다음과 같다. 본예산 기준으로 우리나라 총수입 예산은 ▲2011년 314조 4,000억원 ▲2012년 343조 5,000억원 ▲2013년 372조 6,000억원 ▲2014년 369조 3,000억원 ▲2015년 382조 4,000억원 ▲2016년 391조 2,000억원 ▲2017년 414조 3,000억원 ▲2018년 447조 2,000억원 ▲2019년 476조 1,000억원 ▲2020년 481조 8,000억원 ▲2021년 482조 6,000억원으로 해마다 증가했다. 총지출 예산은 본예산 기준으로 ▲2011년 309조 1,000억원 ▲2012년 325조 4,000억원 ▲2013년 342조원 ▲2014년 355조 8,000억원 ▲2015년 375조 4,000억원 ▲2016년 386조 4,000억원 ▲2017년 400조 5,000억원 ▲2018년 428조 8,000억원 ▲2019년 469조 6,000억원 ▲2020년 512조 3,000억원 ▲2021년 558조원으로 지출 역시 해마다 증가했다. 이는 우리나라 경제의 규모 성장과 더불어 인플레이션이 작용한 결과라고 볼 수 있다.

예산 규모 상위 분야로는 ▲보건·복지·고용 ▲일반 지방행정 ▲교육 ▲국방 분야가 있다. 보건·복지·고용 분야는 매년 총지출 대비 28~35%대 수준으로서 1위를 차지하고 있다. 그리고 일반 지방행정 분야와 교육 분야는 매년 총지출 대비 10% 초중반 수준으로서 각각 2위 및 3위를 차지했다. 마지막으로 국방 분야는 매년 총지출 대비 9~10%대로서 4위를 차지했다.

12대 분야별 예산

증감률 추이

최근 10년간 12대 분야별 예산의 증감률 추이를 봤을 때, 증가율 상위 분야로는 ▲교육 ▲보건·복지·고용 ▲산업·중소기업·에너지 분야가 있다. 교육 분야는 연평균 9.5%로 가장 큰 증가율을 보였으며, 2015년(전년 대비 37.8%) 국립대 기성회비 반환에 따른 국고지원 확대, 2018년(전년 대비 39.0%) 어린이집 누리과정 국고지원 시작 등 주로 일시적 요인에 영향을 받았다. 보건·복지·고용 분야는 연평균 8.9%로 2번째로 높은 증가율을 보였다. 교육 분야와 달리 저출산·고령화 심화, 고용환경 악화 등 중·장기적인 재정환경 변화에 따른 지속적 증가를 했고, 특히 2018년 이후 증가율이 더욱 확대됐다.

산업·중소기업·에너지 분야는 연평균 7.4%의 증가율을 보였으며 2012~2018년간은 큰 변화 없이 소폭 증감을 반복하는 추세였으나 2019년 이후 ▲고용·산업위기지역 지원 ▲일본 수출규제 대응(소재·부품·장비산업 지원) ▲코로나-19 극복 등을 위해 ▲2019년 15.3% ▲2020년 26.1% ▲2021년 20.7% 등 높은 증가율이 시현됐다.

증가율 하위 분야로는 SOC와 농림·수산·식품 분야가 있다. SOC 분야는 연평균 1.5%로 가장 낮은 증가율을 보였다. 다만, 이는 2012~2019년간 지속된 감소세 (연평균 2.1%) 때문이며, 2020년 이후로는 지역 경기 활성화 등을 위한 SOC 투자 확대로 2020년 17.2%, 2021년 14.2% 등 높은 증가율이 시현됐다. 농림·수산·식품 분야는 연평균 2.5%로 2번째로 낮은 증가율을 보였다. 이는 1차 산업 축소와 농촌 인구 감소 등 사회 전반의 산업과 인구구조 변화에 기인한 것으로 보인다.

주요 증액 분야로는 ▲SOC ▲농림·수산·식품 ▲R&D 분야가 있다. 2012년 이후 매년 증액이 됐으며 특히 SOC의 경우 지역사업 추가 반영 등으로 매년 0.4~1.3조 원 수준의 대규모 증액이 이뤄졌다. 또한 ▲문화·체육·관광 ▲환경 ▲공공질서·안전 분야 역시 2012년 이후 대부분 증액이 됐다. 주요 감액 분야로는 일반·지방행정과 보건·복지·고용 분야가 있다. 일반·지방행정 분야에서는 2012년 이후 매년 0.6~1.8조 원 수준의 감액이 이뤄졌고 주로 기획재정부 국고채이자 상환 예산에서 대규모 조정이 발생했다. 보건·복지·고용 분야의 경우 2012~2016년간은 매년 증액됐으나 2017년 이후 매년 0.2~1.5조원 수준의 감액이 이뤄졌다. 특히, 최근 국민연금 급여 등 사회적 연금·보험 예산의 국회 감액규모가 증가하는 추세다.

우리나라가 발전함에 따라 예산이 늘어났지만, 국가부채 역시 늘어나는 속도가 빨라지고 있다. 2021년 국가부채가 처음으로 2,000조원을 돌파했고 정부가 실질적으로 상환해야 하는 국가채무(D1)는 967조 2,000억원을 기록했다. 국가채무가 높아져 국가 재정의 대부분을 이자를 갚는 데 사용한다면, 국가의 기본적 서비스뿐 아니라 경제에도 타격을 입힌다. 이와 같은 상황을 피하기 위해서는 기본적으로 재정을 필요한 곳에 써야 하고 아낄 수 있는 곳엔 아껴야 한다. 새로운 정부는 현명하게 예산을 잘 수립할 수 있길 바란다.

기사 댓글 0개

기사 댓글 0개 욕설, 인신공격성 글은 삭제합니다.

욕설, 인신공격성 글은 삭제합니다.