<슬램덩크>, <귀멸의 칼날>, <체인소맨> 등 최근 몇 년간 극장가를 달군 애니메이션 작품들은 모두 만화 원작이라는 공통점이 있다. 이미 한 세대를 풍미했던 이야기들이 새로운 영상미와 감정 연출로 다시 태어나며, 한때 책장 속에 머물던 그림과 대사가 첨단 영상 기술과 음악, 연출을 만나 ‘세대 공감 콘텐츠’로 확장됐다.

기술과 서사가 이끄는 문화적 진화

<슬램덩크>의 극장판은 1990년대의 감동을 현대의 시선으로 재구성하며 30·40대 관객에게는 향수를, 10·20대에게는 새로운 발견을 선사했다. <귀멸의 칼날>과 <주술회전>은 뛰어난 작화와 몰입도 높은 서사로 일본을 넘어 전 세계 팬덤을 형성했고, <체인소맨>은 폭력성과 감정선이 교차하는 독특한 연출로 기존 애니메이션의 한계를 확장했다. 이처럼 만화의 애니메이션화는 단순한 리메이크가 아니라 시대를 잇는 문화적 매개로 자리 잡았다.

이러한 현상은 콘텐츠 소비 방식이 변화하고 있음을 보여준다. 디지털 스트리밍과 SNS 중심의 문화 속에서, 과거의 명작이 새로운 미디어 문법으로 재해석되며 사회적 대화를 이끌고 있다. 이번 기사에서는 이러한 애니메이션화 현상을 기술적 혁신, 서사적 진화, 감정적 공감의 세 측면에서 살펴보고, 그것이 현대 대중문화의 흐름을 어떻게 재편하고 있는지를 바라보고자 한다.

최근 애니메이션 시장의 흐름을 보면, 과거 인기를 얻은 만화가 다시 애니메이션으로 제작돼 흥행을 이어가는 현상이 두드러진다. 이는 단순한 리메이크를 넘어 원작의 정체성을 유지하면서도 시대적 감각에 맞게 재해석하는 시도이자, 세대 간 문화적 대화를 가능하게 하는 방식으로 작동하고 있다. 김다흰·임찬수의 연구 『소셜 빅데이터를 통한 국내에서의 일본 애니메이션 영화 흥행 요인분석』(2021)에 따르면, 일본 애니메이션의 흥행에는 SNS 기반의 온라인 구전과 미디어믹스 구조, 그리고 원작의 스토리 파워가 핵심 요인으로 작용한다.

▲ 최근 개봉한 주술회전: 회옥•옥절 극장판 포스터(출처=대교)

애니메이션, 만화로부터 새롭게 재구성되다

<슬램덩크>는 그 대표적인 사례다. 1990년대 일본에서 연재된 이노우에 다케히코의 동명 만화를 원작으로 하는 작품으로, 당시 농구 붐을 일으킬 만큼 폭발적인 인기를 누렸다. 2022년 개봉한 극장판 <더 퍼스트 슬램덩크>는 원작의 감동을 유지하면서도 시점을 새롭게 구성했다. 주인공 강백호 대신 포인트가드 송태섭의 시선으로 경기를 풀어가며, 각 인물의 내면을 섬세하게 묘사한 연출이 특징이다. 기존 팬들에게는 향수를, 새로운 세대에게는 깊은 몰입감을 선사하며 ‘추억과 혁신’이 공존하는 성공적인 재탄생으로 평가받았다.

<귀멸의 칼날>은 만화 원작을 영상미와 감정 연출로 확장한 대표적 예다. 작가 고토게 코요하루의 만화를 기반으로 한 이 작품은 가족을 잃은 소년 탄지로가 귀살대가 돼 싸우는 이야기를 중심으로 전개된다. 특히 세밀한 작화와 감정선이 돋보이는 <귀멸의 칼날: 무한성 >은 일본 애니메이션 영화 중 역대 최고 흥행 기록을 세웠다. 앞서 언급한 연구에서도 이 작품이 ‘원작성과 서정성’이라는 키워드로 높은 언급 빈도를 보였다고 분석됐다. 이는 원작의 스토리 파워가 감정적 공감과 SNS 확산으로 이어졌다는 사실을 보여준다.

이후 등장한 <주술회전>은 초자연적 액션 장르의 매력을 극대화한 작품이다. 작가 아쿠타미 게게의 만화를 원작으로, 인간의 부정적인 감정이 만들어낸 저주와 이를 봉인하려는 주인공들의 싸움을 그린다. 화려한 전투 연출과 세밀한 인물 심리가 조화를 이루며 ‘영상미의 진화’를 보여줬다. 특히 캐릭터의 대사와 행동이 밈(meme) 형태로 SNS에 퍼지면서 팬덤 중심의 2차 창작이 활발히 이뤄졌다. 이러한 자발적 확산 구조는 앞선 연구에서 언급된 온라인 구전의 대표적 사례로, 애니메이션이 단순한 시청 대상이 아닌 참여형 콘텐츠로 작용하고 있음을 방증한다.

<체인소맨>은 폭력성과 감정의 공존이라는 독특한 테마로 기존 애니메이션 문법을 새롭게 해석했다. 작가 후지모토 타츠키의 원작 만화는 어두운 세계관과 파격적인 표현으로 이미 화제를 모았고, 애니메이션에서는 이를 높은 수준의 연출력과 음악적 긴장감으로 구현했다. 현실적인 인간 감정, 사회적 냉소, 젊은 세대의 불안과 욕망이 교차하는 이 작품은 기존 히어로물의 통념을 깨고 ‘포스트모던 감성’으로 해석됐다. 이 밖에도 <진격의 거인>, <헌터×헌터> 등은 원작 만화를 바탕으로 한 장기적 콘텐츠 확장의 대표적 사례로 꼽힌다.

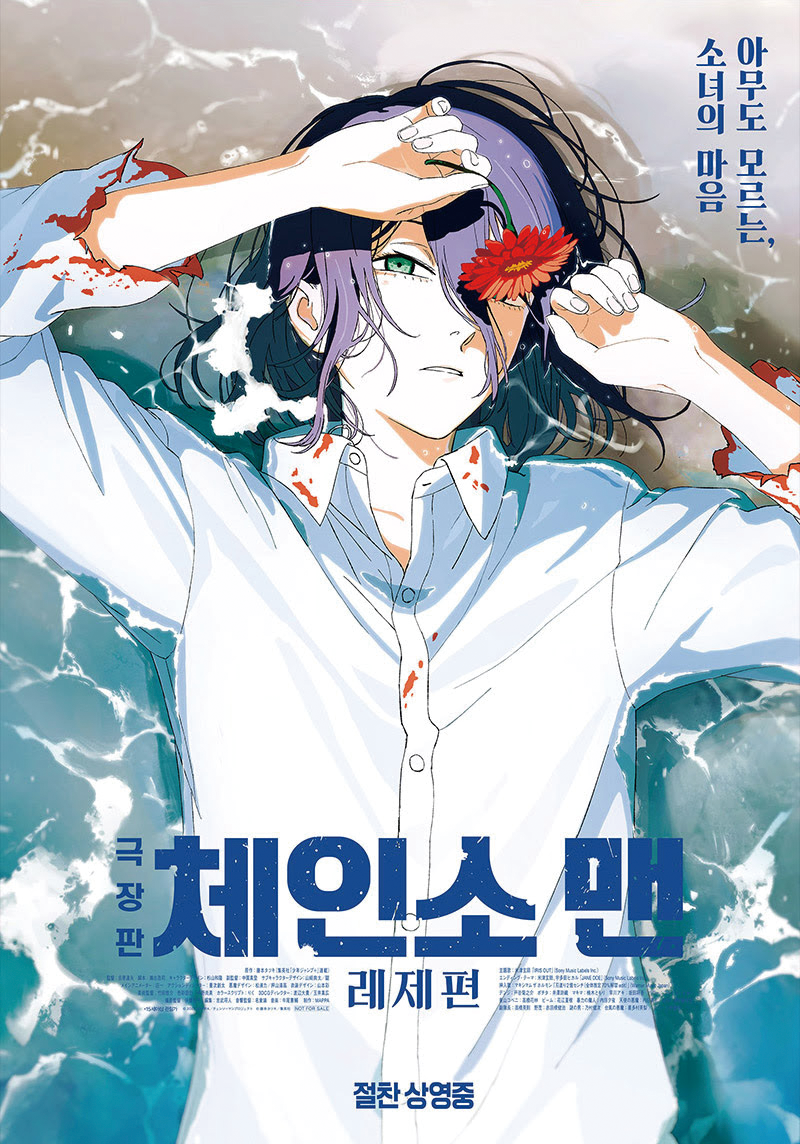

▲ 최근 개봉한 체인소맨: 레제편 극장판 포스터(출처=소니픽처스코리아)

대학생이 말하는 애니메이션의 매력

우리대학 장원균 종합예술 중앙 동아리 ‘그림랑’ 회장(기자차․24)은 “초등학교 시절 ‘너의 이름은’을 보고 애니메이션 영화에 매료됐다”며 “극장 개봉작으로 처음 접한 작품이어서 거부감 없이 다가갈 수 있었다”고 말했다. 장 씨는 만화의 애니메이션화를 “정적인 그림이 눈앞에서 살아 움직이는 흥미로운 변화”로 평가하면서도 “단지 애니화가 된다고 모두 좋은 것은 아니다. 작가의 의도가 제작 과정에서 왜곡될 수 있기 때문에 의미 전달이 얼마나 유지되는지가 중요하다”고 강조했다. 최근 대학생 세대의 애니메이션 영화 열풍에 대해서는 “SNS와 유튜브 등 영상매체에 익숙한 세대의 자연스러운 문화적 확장”이라며 “그림랑의 신입 부원이 작년보다 두 배 가까이 늘어난 것도 이런 흐름의 일부일 것”이라고 덧붙였다. 마지막으로 장 씨는 입문자에게 ‘진격의 거인’을, 감성적인 작품을 찾는 이들에게는 ‘너의 이름은’, 그리고 추천하고 힘든 시기를 겪는 사람들에게는 음악과 청춘의 메시지를 함께 담아 희망을 전하는 작품인 ‘봇치 더 록’을 추천했다.

만화 속 익숙한 장면들이 스크린 위에서 다시 살아 숨 쉬는 지금, 한 편의 애니메이션 영화로 시대를 잇는 감동을 직접 느껴보는 것은 어떨까.

송태선 기자

songts06@seoultech.ac.kr