신조어, 언어 파괴와 문화 사이

신조어란 무엇인가?

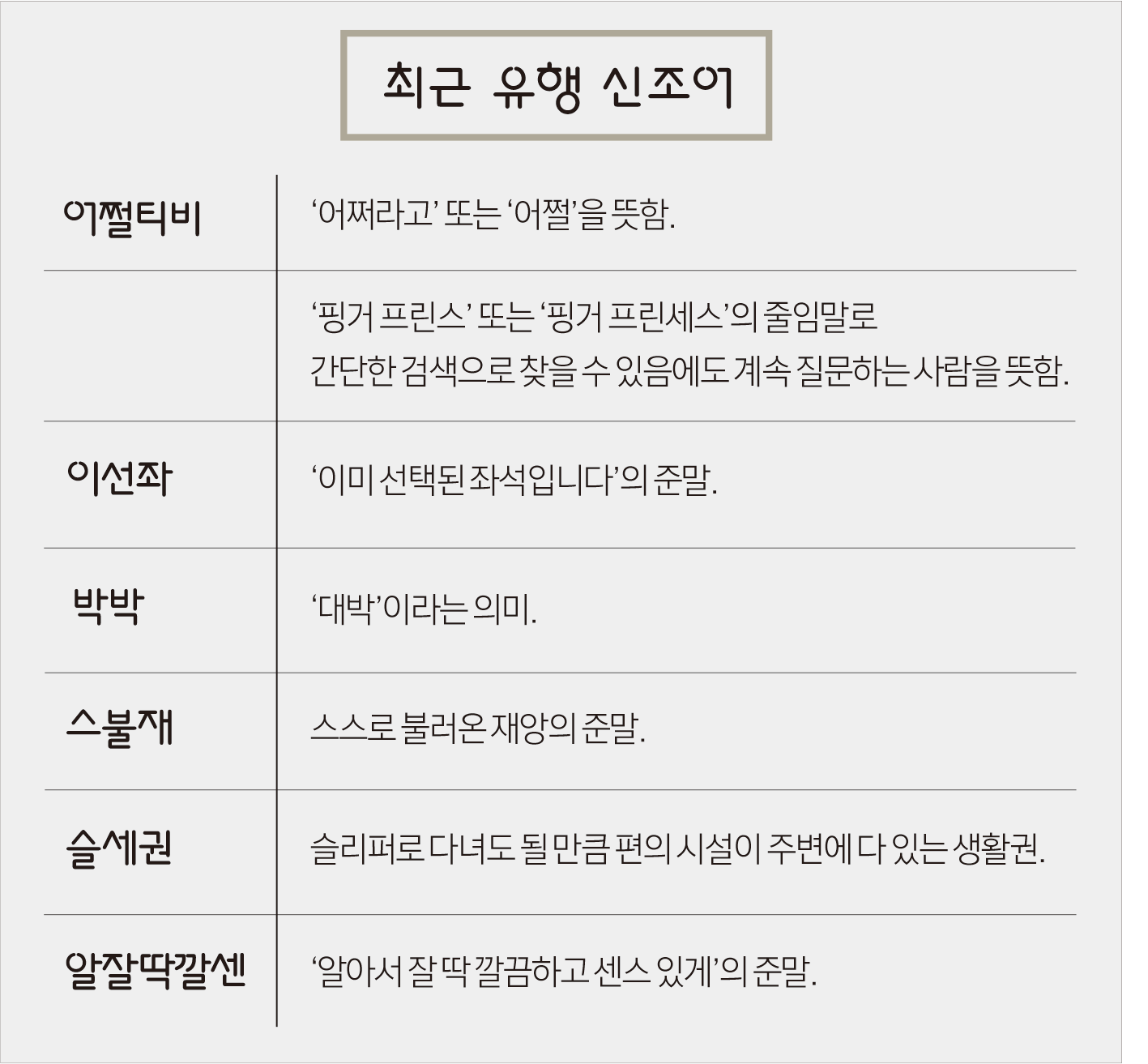

▲어쩔티비 ▲핑프 ▲이선좌 등의 다양한 신조어들을 들어봤을 것이다. 이러한 신조어의 뜻을 직관적으로 파악하기는 쉽지 않지만, 우리의 일상에서 흔히 사용된다. 그렇다면 신조어는 무엇이며, 왜 사용되는 것일까? 먼저 국립국어원에서는 신조어를 ‘새로 생긴 말 또는 새로 귀화한 외래어’라고 정의하고 있다. 말 그대로 새롭게 생긴 말이라는 뜻이지만, 말이 새로 생기고 사용되는 것이 주로 인터넷인 경우가 많아 미디어에 익숙한 MZ세대의 언어문화로 언급되며 더욱 발전하고 있다.

신조어가 처음 대두되기 시작한 것은 1990년대 PC통신의 도입시기다. 초기 인터넷 통신환경의 불완전함 때문에 통신 요금이 시간에 비례해 부과됐다. 따라서 빠른 의사전달을 위해 줄임말과 초성 사용이 시작됐다. 이때 생성된 것이 ▲방가 ▲ㅇㅇ ▲하이루 등과 같은 단어다. 이후 스마트폰이 보급되고 인터넷 사용이 대중화되며 신조어는 더욱 활발하게 생성되고 사용됐다.

과거와 달리 현재의 인터넷 사용은 시간의 제약을 받지 않는다. 그런데도 신조어는 여전히 활발하게 사용되고 있다. 그렇다면 신조어를 사용하는 이유는 무엇일까? 먼저 신조어는 실시간 소통을 더 편리하게 한다. 실시간 채팅 등을 활용하면서 인터넷을 기반으로 한 대화 역시 증가했다. 이 과정에서 신조어는 빠른 의사소통을 돕는다. 또한 신조어는 사용하는 세대 간 유대감을 형성하고 언어의 다양성을 높인다. 정제된 언어보다는 신조어를 사용하며 친밀감과 유대감을 느끼는 것이다. 또한 언어를 변형하고 재생산하면서 언어의 다양성을 높인다.

언어파괴와

새로운 언어문화 사이

하지만 이러한 신조어를 부정적으로 바라보는 시선도 존재한다. 신조어 사용은 기존의 글자 체제에서 벗어난 ‘언어파괴’이며 세대 간의 소통 단절을 불러일으킬 수 있다는 것이다. 무엇보다 몇몇 신조어는 직관적이지 않아 세대 간의 의사소통을 힘들게 한다. 또한 대화 과정에서 비속어와 혐오 표현이 무분별하게 사용될 수 있다. 유행하는 언어라는 이유로 혐오 표현에 대한 비판적 인식 없이 사용될 수 있다. 이는 상대를 경멸할 뿐만 아니라 없던 혐오감을 불러일으킬 수 있다는 점에서 문제가 된다.

그러나 신조어의 생성은 언어의 특성상 불가피한 것이다. 시대가 지나며 새로운 것들이 생겨나고 이를 지칭하는 용어 역시 변화하기 때문이다. 말이 새롭게 생겨나고 사라지는 것은 옛날부터 지속돼 온 당연한 현상이다. 오히려 후손에게 물려줘야 할 언어를 파괴할 수 없다며 언어사용을 규제하는 것이 부자연스러운 현상일지도 모른다. 이는 언어를 자유롭게 향유할 수 없게 하고 경직되게 만든다.

이를 두고 소강춘 전 국립국어원 원장은 “국립국어원의 입장에서는 쓰면 안 된다고 얘기해야 하지만 언어학자의 입장은 다르다”라며 “이런 현상은 한글 고유의 특징과 더불어 디지털 문화가 세계 최고 수준으로 발달한 상황에서 발생한 우리만의 독특한 문화라고 본다”라고 말했다. 신조어의 사용은 언어 그 자체의 관점에서는 파괴지만, 이를 사용하고 활용하는 사람 입장에서는 일종의 문화라는 것이다.

언어파괴와

문화의 ‘선’

신조어는 언어를 더 다양하게 하고, 여러 의미를 함축하고 있어 편리한 사용을 가능하게 한다. 또 신조어를 사용하는 사람들 사이의 친밀감을 높여 소통을 돕는다. 하지만 과유불급이라는 말이 있듯 신조어의 지나친 사용은 오히려 소통 단절을 불러오고 대화 내용의 온전한 이해를 방해한다. 따라서 신조어의 지나친 사용을 지양해야 한다. 특히 신조어를 사용하는 과정에서 차별적이거나 혐오적인 표현을 사용하지 않도록 주의해야 한다. 당대에 유행하는 언어라고 해서 무분별하게 사용하는 언어가 누군가에겐 상처가 될 수 있기 때문이다.

이렇듯 신조어는 언어생활의 일부분으로 우리의 삶에 단단히 자리매김해 있다. 문화의 변화에 따라 언어 역시 자연스럽게 변화하므로 신조어는 현세대의 문화를 일정 부분 담고 있다. 따라서 이러한 문화의 변질이나 불쾌함을 불러일으키지 않도록 신조어 남발을 경계해야 한다.