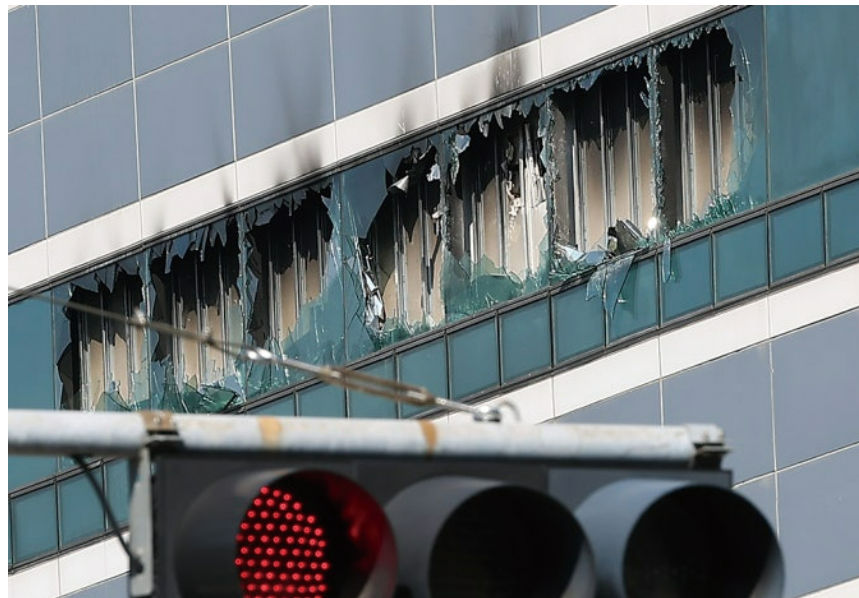

▲ 국가자원관리원이 화재로 인해 녹아내린 모습 (출처=뉴스1)

▲ 국가자원관리원이 화재로 인해 녹아내린 모습 (출처=뉴스1)

지난 9월 26일(금) 오후 8시 15분경 대전에 위치한 국가정보자원관리원(이하 국정자원)에서 화재가 발생했다. 화재는 본원 전산실의 무정전 전원 장치(이하 UPS)*로부터 시작된 것으로 확인됐다.

화재의 여파로 ▲96개의 정부 전자시스템 마비 ▲정부 업무시스템 709개 가동 중단 ▲온나라 서비스** 마비 ▲대한민국 공무원의 업무용 자료 저장소인 G드라이브의 8년 치 데이터 소실 등의 피해가 발생했다. 또한 사고 당일 40대 관리원 직원 1명이 경상을 입었으며, 10월 3일(금) 국가전산망 장애 관련 업무를 총괄하던 직원이 정부세종청사 옥상에서 투신해 숨지는 인명피해도 발생했다. 정부에서는 사태의 심각성을 인지하고 국가위기경보 수준을 ‘심각’까지 격상했다.

배터리 하나로 마비된 709개 시스템… 정부 전산망 화재의 전말

화재는 5층 전산실에 있는 UPS용 리튬이온 배터리를 옮기는 과정에서부터 시작됐다. 해당 배터리를 외부 작업자 13명이 옮기기 위해 전원을 차단한 뒤 40여 분 후, 배터리 1개에서 불꽃이 튀면서 인근 배터리에 불이 옮겨붙기 시작했다. 불이 난 전산실에는 70개의 정부 업무시스템의 전산 장비가 있었는데, 화재의 영향으로 전산실 내부 온도가 160도까지 치솟으며 항온항습기가 과열되기 시작했다. 항온항습기는 서버의 전체적인 온도 유지를 담당하는 장치로, 가동 문제로 인해 서버 전체의 급격한 가열이 우려됐다. 이에 정보시스템을 보호하기 위해 선제적으로 전원을 차단하는 조치를 취했고 이로 인해 직접 피해를 본 70개 시스템뿐 아니라 건물 내 모든 시스템의 가동이 중단됐다.

화재가 차츰 진압된 이후, 국정자원에서는 장애가 일어난 시스템의 복구 작업에 신속히 착수했다. 국정자원은 ▲우체국 ▲금융 ▲우편 ▲정부24와 같이 국민이 많이 사용하는 서비스에 대한 복구부터 시작해 복구 작업에 열을 올리고 있는 상황이다. 10월 10일(금) 기준, 중단된 정부 시스템 총 709개 중 217개(30.6%)가 복구된 것으로 확인된다.

재해복구 시스템의 허점이 드러나다

이번 화재에 대한 여파가 이렇게 크게 번졌던 이유는 무엇일까. 본지에서는 김성곤 컴퓨터공학과 교수(이하 김 교수)를 만나 이번 화재 사태에 관한 이야기를 나눠봤다.

김 교수는 이번 사태에 대해 “이원화 서버의 부재가 사태의 심각성을 더욱 크게 만든 것 같다”고 밝혔다. 이원화 서버란 물리적으로 떨어진 곳에 동일한 정보시스템을 한 세트 더 구축해, 재난이나 화재 등으로 한쪽 서버가 마비돼도 다른 서버로 서비스를 이어갈 수 있도록 하는 구조다. 국정자원 서버의 경우 일부 시스템의 백업 체계를 갖춰 광주에 있는 분원에 데이터를 백업하는 방식은 사용하고 있었지만, 이원화 서버는 갖추지 않았던 상황이다. 김 교수는 “이원화 서버가 존재하지 않더라도, 데이터들의 백업은 보통 따로 존재한다. 일반적으로 하루, 일주일에 한 번씩 백업 데이터를 다른 위치로 보내놓는데, 이번 사태의 경우 일부 시스템은 해당 백업조차 이뤄지지 않았던 경우(G드라이브)도 있는 것을 보아 예방책이 미흡했던 것으로 보인다”며 문제점을 지적했다.

행정안전부에서 진행했던 브리핑에 따르면 647개 시스템 가운데 47개의 시스템에 재해복구 시스템이 존재하고, 352개 시스템에서 하루 단위로 데이터를 백업하며 나머지 248개는 한 달 단위로 백업을 진행한다. 추가적으로 10월 10일(금) 확인된 62개의 시스템 장애의 경우 관련 정보가 없는 상태다. 하지만 한 달 단위로 진행되는 백업 데이터 또한 물리적으로 다른 위치의 센터에 백업하는 방식이 아닌, 같은 위치에 보관하는 경우가 있는 등 미흡한 운영이 지적된다.

예견된 사고, 반복되는 경고 무시한 정부

이원화 서버 구축의 중요성과 예방 미흡에 대한 우려는 이전부터 계속 존재했다. 2022년 10월 15일(토)에 SK C&C 판교 데이터센터에서 발생했던 화재 또한 이원화센터의 부재로 인해 긴 시간 동안 카카오, 네이버 등 많은 사람이 사용하는 서비스에 장애가 지속되는 불편이 있었다. 해당 사태가 발생했을 때 정부에서는 이원화 서버 마련에 대한 요구를 업계에 전달한 바가 있다. 2023년 11월 17일(금) 국정자원에서 라우터 장비의 문제로 인해 사흘간 행정시스템이 마비됐던 사태에서도 정부는 “같은 사건이 재발하지 않도록 대책 마련을 하겠다”며 이원화 서버 구축에 관련된 예산 편성 및 논의가 계속해 이뤄졌던 것으로 확인된다.

이러한 지속된 사건·사고로 지난해 행정안전부는 이원화 서버 구축 예산으로 75억 6,200만원을 기획재정부에 요구했으나, 기획재정부에서 요구 예산 중 61%를 삭감한 29억 5,500만원만 편성돼 국회 예산 심사 과정에서 그대로 확정됐다. 여러 번의 사태로 인해 이원화 서버의 필요성이 충분히 입증된 상황에서도 이원화 서버 구축을 하지 않았던 결과가 이번 화재 사태로 발현된 것이다.

정부는 전소된 환경에서 시스템을 재구축하는 것보다 안정된 데이터베이스 위에 시스템을 신규 구축하는 것이 더 낫다고 판단해 대구에 있는 국정자원 센터에 이원화 시스템을 마련하겠다는 방안을 발표했다.

*UPS : 정전이 일어날 때 작업 중인 서버의 데이터와 하드웨어의 손상을 방지하기 위해 전력을 일정 시간 공급하도록 하는 장치

**온나라 서비스 : 행정안전부가 운영하는 대한민국의 업무시스템 및 공무원 서비스

최율 기자

obdidian0428@seoultech.ac.kr