화장품 동물실험 반대 댕댕이와 함께 달려요. 한 포털 사이트에 올라온 기사 제목이다. 기사에 사용된 ‘댕댕이’는 ‘멍멍이’라는 글자를 변형시켜 탄생한 말이다. 우리는 이런 단어를 통칭해 야민정음이라고 한다.

야민정음은 디시인사이드 국내야구갤러리의 ‘야’와 훈민정음의 ‘훈’을 합친 용어다. 야민정음이라 불리는 이유는 야구갤러리에서 주로 쓰이고, 많은 형태의 야민정음이 만들어지기 때문이다.

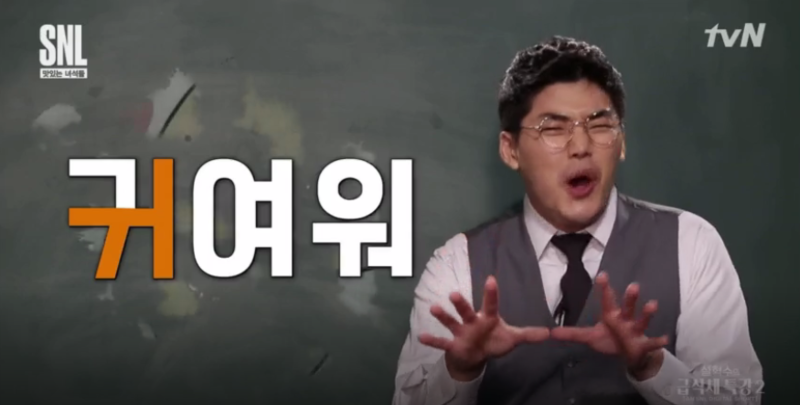

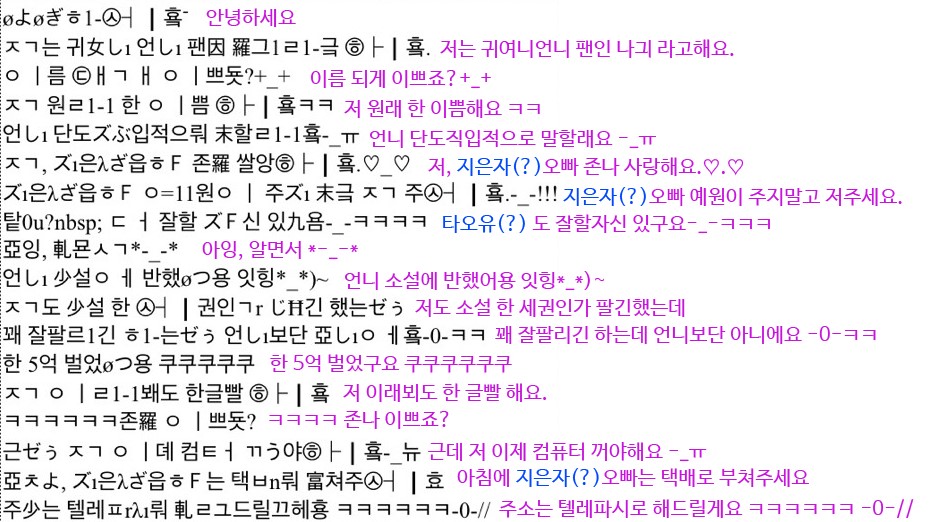

야민정음은 모양이 비슷한 두 개의 글자 A, B가 있다고 가정했을 때, 옳은 글자 A 대신 외형이 비슷한 글자 B를 쓰는 것이다. 야민정음의 원리는 무궁무진하다. 첫째, 보이는 대로 다른 단어를 대체하는 경우가 있다. 흔히들 쓰는 댕댕이(대↔머), 커엽다(귀↔커), 팡역시(광↔팡), 띵곡(며↔띠) 등이 그 예다. 둘째, 단어를 90도, 180도 등 회전시켜 다른 식으로 읽는 방법이 있다. 뜨또라는 단어를 90도 돌려서 읽으면 비버가 된다. 비슷하게 육군이라는 단어를 180도 회전시켜 곤뇽이라고 한다.

셋째, 야민정음은 한글에만 국한되지 않는다. 한자, 숫자를 이용하기도 한다. 숲훈, 전혀 한글처럼 보이지 않는 이 말은 가수 김장훈 씨를 지칭하는 단어다. 김장훈의 이름 중 金이 숲과 비슷하고, 長이 과 모양이 비슷해 숲훈이라는 단어가 탄생한 것이다. 이외에도 1박 2일에서 초성 퀴즈를 푸는 시간에 ‘ㅇㄱㄹㅇ’(이거레알이라는 뜻의 인터넷 용어)라는 문제에 한준희 축구 해설위원이 숫자 0720으로 보인다고 말한 이후 여러 커뮤니티에서 ㅇㄱㄹㅇ을 0720이라고 쓰기도 한다.

넷째, 단어를 합쳐서 표현하는 야민정음이 있다. 인터넷 상에서 조작이라는 말을 주작이라고 쓴다. 야민정음은 여기서 한술 더 뜬다. 주작 대신 이라는 말을 쓴다. 을 분리해서 보면 주와 작을 합친 단어처럼 보인다. 마찬가지로 퍄는 모음 ㅗ,ㅜ,ㅑ를 합성해 만들어진 야민정음이다. 이외에도 모음과 자음의 비슷한 모양을 이용하기도 한다. ㅠ와 ㄲ을 바꿔서 쓰는 경우가 한 예다. 유쾌하다를 쾌하다라고 표현하는 것이다.

야민정음은 기존의 인터넷 신조어(혼코노, 갑분싸), 초성 줄임말(ㅋㅋㅋ, ㅇㅈ)과는 근본이 다르다. 기존 신조어는 보통 긴 단어를 줄여서 사용하는 편의성에 중점을 둔다. 반면, 야민정음은 단어의 뜻과 무관하게 글자 모양을 변형해 쓰는 말이다. 즉, 기존의 신조어들이 한국어의 의미들을 표현하기 위해 새로운 문자나 기호를 사용한다면, 야민정음은 한글의 자음과 모음 체계가 가지고 있는 시각적 기호성을 해체하고 재정의하는 방식으로 쓰인다.

야민정음의 시초는 불분명하다. ▲디시인사이드 운영자 김유식의 사인에서 ‘유’자의 모음‘ㅠ’의 획 두 개가 약간 휘어져 ‘’으로 보인다는 댓글로 시작됐다는 설 ▲무한도전 알래스카 특집에서 멤버 정형돈이 앵커리지를 앵귀리지로 읽으면서 시작됐다는 설 ▲히어로즈 야구팀 포수 강귀태 선수의 유니폼 이름이 강커태로 보이면서 시작됐다는 속설 등 다양한 설이 있다. 야민정음은 정치적 사건과도 밀접한 관련이 있다. 머구(대구), 팡주(광주)는 지역감정 논란을 유발할 때 사용한다. 김대중 前 대통령을 ‘김머중’으로, 박근혜 前 대통령을 ‘박ㄹ혜’로 쓰며 비하하기도 한다.

야민정음은 비슷한 글자로 바꿔서 쓰기 때문에 해당 단어를 검색해도 검색 결과에 노출되지 않는다. 즉, 야민정음을 이용해 자체 검열을 하는 것이다. 정치적인 의견이나 사회적 현안에 대해 자기 의견을 표했다는 이유로 모욕죄나 명예훼손으로 처벌을 피할 수 있다. 예를 들어 세월호 유가족을 ‘가족’이라고 표현하면서 비하해도 유가족이 아닌 가족을 비하한 것이라고 넘어가는 것이다.

야민정음은 온라인을 넘어 일상적인 언어에서도 쉽게 찾아볼 수 있다. 방송에서 야민정음이 등장할 정도다. TV 프로그램 ‘SNL 코리아’에서 ‘머통령’이라는 단어가 소개된 적이 있다. 이 외에도 ‘한끼줍쇼’에서 멍멍이를 뜻하는 ‘댕댕이’가 쓰이는 등 방송에서도 널리 야민정음이 이용되고 있다.

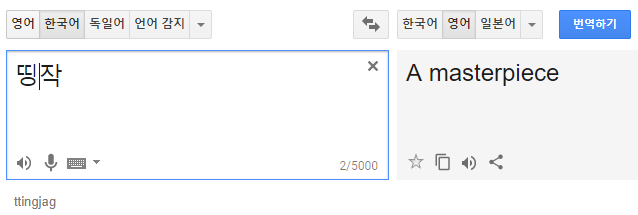

번역기에서도 야민정음이 확인된다. 구글이나 네이버, 한글과컴퓨터 등 자동 통·번역을 지원하는 업체들은 인터넷이나 모바일에서 사람들이 사용하는 많은 양의 단어들을 번역에 활용한다. 구글 번역기는 ‘머통령’이라는 단어를 입력하면, ‘President’라고 번역한다. 최근에는 올바른 단어를 야민정음으로 변환해주는 사이트까지 등장했다.

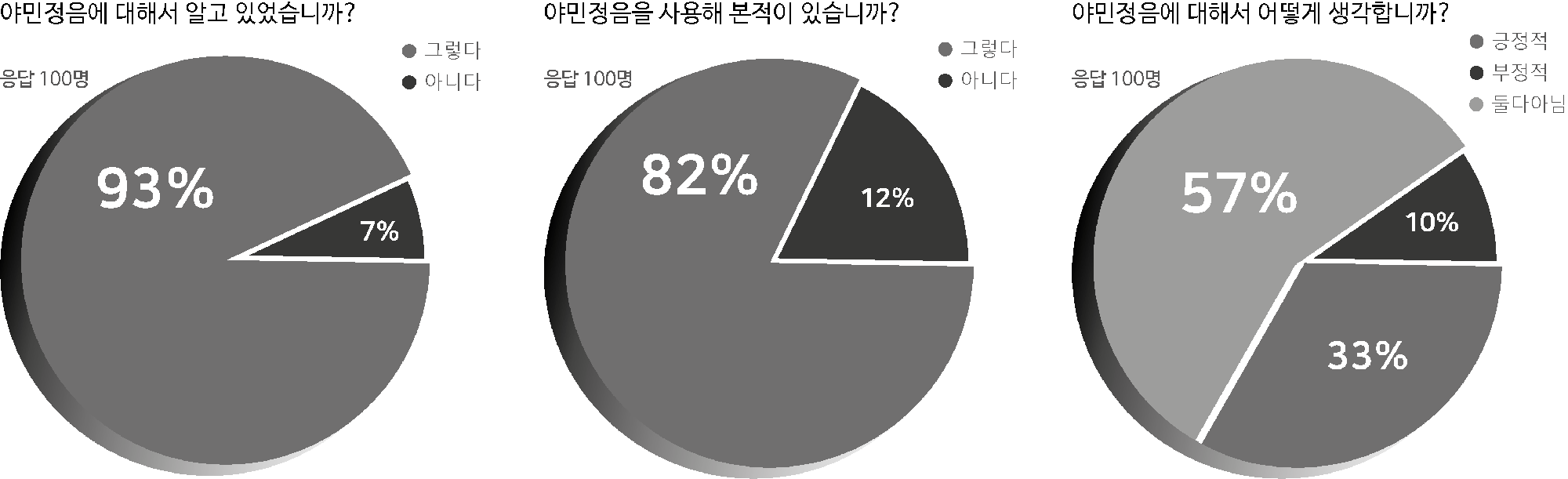

본지가 우리대학 재학생 100명을 대상으로 설문을 한 결과 야민정음에 대해 알고 있냐는 질문에 무려 93명이 ‘그렇다’고 답했다. 야민정음을 모르는 학생은 7명에 그쳤다. 야민정음을 알게 된 경로는 소셜네트워크서비스(SNS)가 66명으로 제일 많았다. 인터넷 커뮤니티(58%), 지인·친구(40%)가 그 뒤를 이었다.

야민정음을 사용한 적이 있는 학생도 과반수를 훌쩍 넘었다. 총 100명의 학생 중 82명(80%)이 야민정음을 사용해 본 적이 있다고 답했다. 이유는 가지각색이다. ▲발상이 신기해서 ▲발음이 귀엽고 주변에서 많이 써서 ▲신세대에 따라가기 위해 ▲유행 ▲재밌어서 등이 이유로 꼽혔다.

야민정음을 바라보는 시각은 혼재돼 있다. 많은 학생(57명)이 긍정적이지도 부정적이지도 않다고 응답했다. 총 100명 중 33명이 긍정적으로 바라봤고, 10명(13%)이 부정적으로 생각한다고 응답했다.

긍정적으로 보는 이유로 ‘한글의 다양성’, ‘언어유희’, ‘유행어는 유행어일 뿐’ 등이 있었다. 반면 부정적이라고 답한 학생은 ‘소통의 어려움’, ‘품격이 떨어진다’ 등을 이유로 들었다. 야민정음이 비하를 일삼는 커뮤니티에서 주로 쓰이는 단어이기 때문에 반감을 품는 사람도 있다. 한 네티즌은 “야구갤러리 같은 사이트에서 유래된 단어라면 어떤 단어든 혐오스럽다”고 밝혔다.

야민정음은 우리나라에서만 일어나는 현상이 아니다. 영어권 국가들 사이에서는 ‘leet’라 부르는 말이 있다. 정예라는 뜻의 elite를 leet식으로 표기한 것으로 elite가 eleet로 변하고 첫머리의 e가 탈락한 것이다. 처음에는 해커들이 자신들만의 언어 수단으로 사용했지만, 오늘날에 이르러서는 은어나 통신체 정도로 취급된다. d 대신 cl, c1을 쓰는 것이 대표적인 예다. 일본은 야민정음 현상이 두드러지게 일어나는 나라다. ‘戱 れ書き(다와무레가키)’라 부르는데, 장난삼아 쓴 글이나 그림이라는 뜻이다. 숫자 99대신 ‘白’자를 쓰는 것이 유명한 예다. ‘百(100)’에서 획 하나를 뺐으니 99가 된다는 논리다.

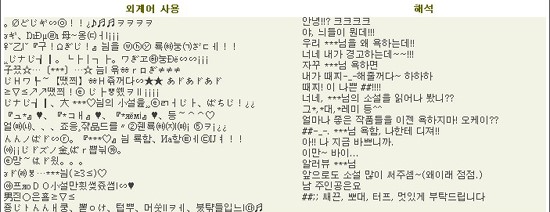

야민정음과 비슷한 현상은 예부터 존재했다. 학창시절 인기를 끈 싸이월드, 인터넷 소설에서는 글자를 비틀려 정체를 알 수 없는 외계어가 사용되기도 했다. 물론 지금은 대부분 쓰이지 않는다.

언어는 시간에 따라 변화하기 마련이다. 이는 언어·사회·매체·기술의 변화에 따른 자연스러운 현상이다. 언어는 자정 능력이 있다. 신조어는 유행이 지나면 자연스레 사그라진다. 야민정음 또한 기존의 신조어나 은어들과 마찬가지로 비효율적이고 쓸모없는 행위일지도 모른다. 그렇다고 해서 이를 한글의 오염이나 파괴행위로만 명명하는 것은 옳지 않다.

본래 문자라는 것은 의사소통의 편의를 위해 음성을 충실히 나타내고 그 뜻을 알 수 있으면 그만이다. 고대 한글에 존재했던 표기법들이 현재는 존재하지 않기도 하며, 맞춤법의 개정에 따라 조어의 형태 역시 달라지기도 했다. 현재 한글 문법상 조형 체계에서 벗어나 있다고 해서 한글 자체에 대한 부정적인 행위를 자행하고 있다고 할 수는 없다. 야민정음의 새로운 표기법이 기존의 표기법들을 파훼하는 일도 쉽게 일어나지 않을 것이다.

야민정음은 일부러 다른 문자를 사용하되 원래 그 자리에 있어야 할 문자를 추론할 수 있다는 점에서 언어유희라 할 수 있다. 소통을 원활하게 하기 위한 도구인 셈이다. 야민정음을 쓰는 목적도 ‘재밌어서’. ‘귀여워서’, ‘남들이 써서’ 등 유희를 추구하는 경우가 대부분이다. 실제 멍멍이보다는 댕댕이라고 썼을 때 더 귀엽고, 명작이라고 했을 때보다 띵작이라고 했을 때 좀 더 강렬한 표현이라는 느낌을 준다.

다른 시각으로 보면 야민정음은 한글의 다양성을 보여주는 사례다. ‘머통령’과 ‘박ㄹ혜’라는 용어를 사용해 시각적으로 은폐하지 않으면서 시스템의 감시망을 피해갈 수 있다는 것은 한글의 흥미로운 점이라 할 수 있다.

단, 야민정음을 빙자한 언어폭력은 경계해야 한다. 즐기기 위해서는 균형이 필요하다. 세월호 유가족을 ‘가족’으로 표현하는 것은 언어유희를 넘어선 폭력이 될 수 있다.

서울대학교 국어국문학과 박진호 교수는 “모든 문화적 창조물은 창조자의 손을 떠나면 창조자의 의도와 다르게 사용되고 향유되는 것이 당연하고 자연스럽다”며 “창조물의 용도를 창조자 생각의 한계에 가둬둘 이유가 없다”고 밝힌 바 있다.

세종대왕이 야민정음을 본다면 어떤 생각을 할지는 모르겠다. 세종대왕이 훈민정음을 창시할 때 야민정음 같은 현상을 염두에 두지는 않았을 것이다. 하지만 세종대왕이 야민정음을 본다면 한글을 망친 데 분노하기보다는 ‘이런 방식으로 한글을 쓰다니, 신기한데’라며 웃어넘기지 않을까.

박수영 기자

sakai1967@seoultech.ac.kr

남윤지 수습기자

libera3395@seoultech.ac.kr

한혜림 수습기자

hyeeee14@seoultech.ac.kr

기사 댓글 0개

기사 댓글 0개 욕설, 인신공격성 글은 삭제합니다.

욕설, 인신공격성 글은 삭제합니다.