▲ 손해창(글로벌테크노경영전공·23)

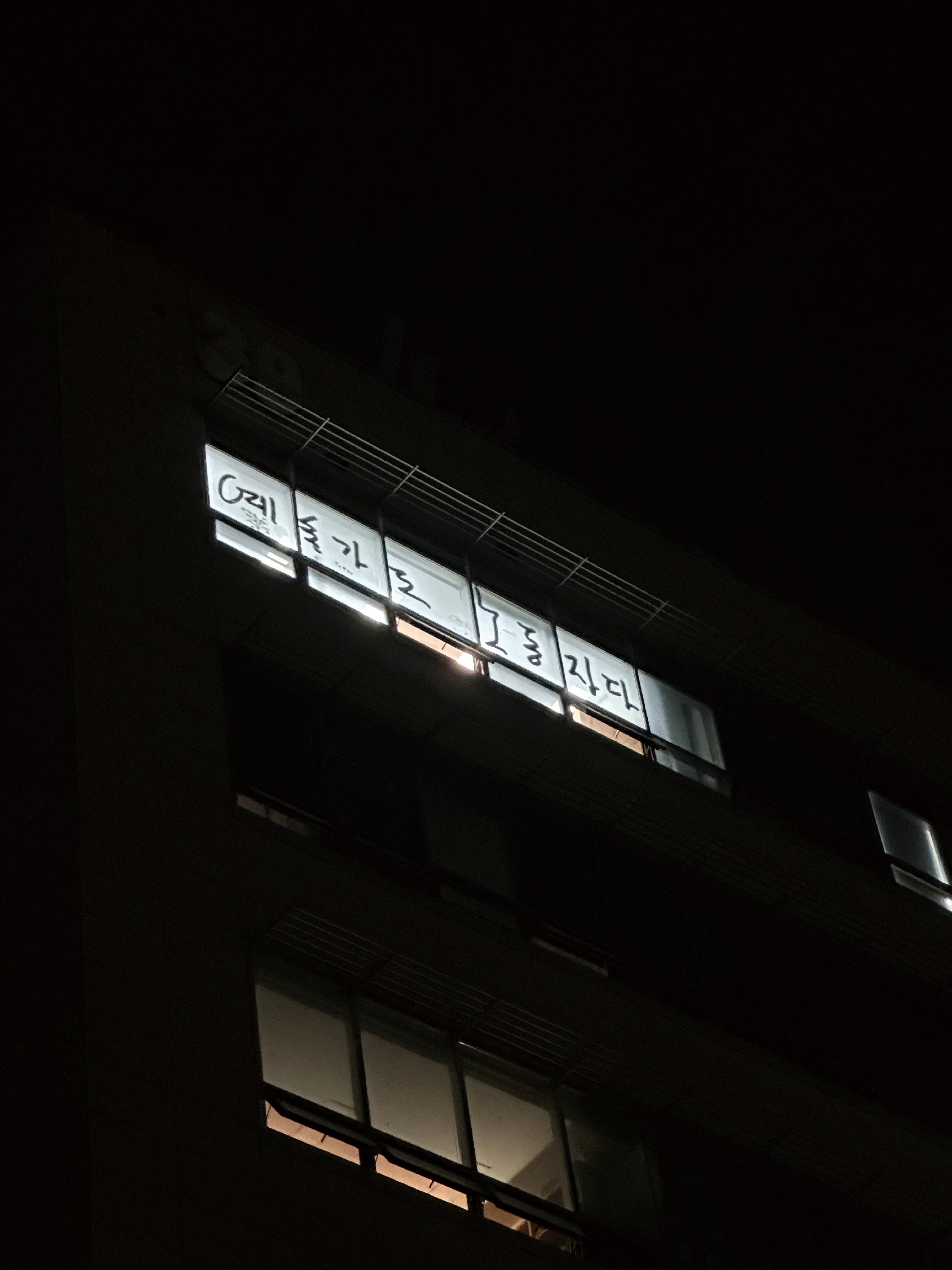

향학로 끝에 위치한 다빈치관을 마주보고 서면, 7층 왼쪽 창문에 테이프로 붙여진 희미한 문구가 눈에 띈다. “예술가도 노동자다”

노동자는 노동력을 제공하고 그 대가를 받는 사람이다. 우리가 떠올리는 노동자의 이미지는 명확하다. 작업복을 입고 공장에서 근무하는 사람, 헬멧을 쓴 채 현장을 누비는 사람, 또는 사무실 책상에 앉아 키보드를 두드리는 사람의 모습이 그렇다. 그러나 노동자의 이미지 속에 예술가는 포함되지 않는다. 예술가는 그림을 그리는 화가, 도자기를 만드는 도예가, 무대에서 혼신의 힘을 다해 춤추는 무용가, 새벽까지 작업실에 머무는 음악가로서 창작 행위만 강조될 뿐, 그 이면의 노동은 외면받기 쉽다.

우리 사회는 예술과 노동을 창작의 영역과 생계의 영역으로 구분한다. 예술 활동은 영감의 산물로 여겨지며, 예술가가 쏟는 노력과 시간은 노동으로 간주되지 않는다. 하지만 예술가의 일상을 들여다보면, 예술이 고도의 집중력과 체력, 반복된 훈련을 필요로 하는 명백한 노동임을 알 수 있다.

작품 하나가 세상에 나오기까지는 예술가의 정서적, 신체적 노동이 포함된다. 예를 들어, 작품의 아이디어를 구상하는 과정은 정신적 소모가 크다. 또 반복적인 작업과 장시간의 연습으로 신체적 피로도 누적된다. 그러나 예술가는 전통적인 노동 기준에 부합하지 않는다는 이유로 노동자의 지위를 보장받지 못하는 경우가 많다.

예술가 대부분은 프리랜서 계약 형태로 일한다. 프리랜서는 시간과 공간의 제약 없이 자율적으로 일할 수 있다는 장점이 있지만, 고용 안정성이 낮고, 수입이 일정하지 않으며, 4대 보험과 산재 보상 등 사회 안전망에서 배제되기 쉽다는 단점도 공존한다.

문화체육관광부가 발표한 ‘2024년 예술인 실태조사’에 따르면, 2023년 기준 국내 예술가의 1인당 연평균 소득은 약 1,055만 원으로, 같은 해 국민 1인당 연평균 소득인 2,554만원의 41.3%에 불과하다. 또 예술 활동만으로 생계를 유지하는 전업 예술가의 비율은 52.5%에 그쳤으며, 전체 예술인 중 23%는 수입 부족으로 인해 예술 경력 단절을 1년 이상 경험한 것으로 나타났다. 실제로 활동 중 부상을 입은 예술가들이 치료비를 자비로 부담하거나, 복귀 없이 업계를 떠나는 일도 빈번하다.

예술에 대한 ‘좋아서 하는 일’, ‘고상한 취미’와 같은 시선은 예술 노동을 개인의 자발적 선택으로 치부한다. 또 예술가의 경제적 불안정이나 제도적 사각지대 문제를 사회적 관심에서 멀어지게 한다. 결국 예술가를 노동자로 보지 않는 사회적 시선 속에서, 예술가는 정당한 보상이나 제도적 보호를 요구할 자격조차 없는 존재로 간주되기 마련이다.

“예술가도 노동자다”라는 외침은 단순한 수사(修辭)가 아니다. 예술은 예술가의 생산 활동이자 생계 수단이다. 예술이 사회에 주는 정서적·문화적 가치만큼, 그 뒤에 깃든 예술가의 노동을 보호할 제도적 장치도 필요하다. 예술가가 노동자로서 정당한 대우를 받을 때, 비로소 창작은 건강하고 지속 가능한 활동이 될 수 있다.